Ils m’ont fusillé

Odon Marlaire, un partisan du Corps 011, avait accueilli, comme tant d’autres, la libération avec un soupir de satisfaction et de soulagement. Satisfaction du devoir accompli, soulagement de l’homme qui voit s’écrouler les murs de sa prison.

S’il avait su … L’offensive von Rundstedt le surprit et le dépassa alors qu’il résidait à On, petit village situé au nord-est de Jemelle. Mais la perspective de vivre de nouveau dans sa région occupée par les boches lui était intolérable. Et puis des rumeurs alarmantes circulaient au sujet du danger que couraient les hommes demeurés à la merci de l’envahisseur. Aussi, Odon essaya-t-il à deux reprises de se glisser entre les postes ennemis afin de gagner Hargimont où il aurait pu se soustraire à l’attention des Allemands. Mais chaque fois, il se heurta aux sentinelles et ne dut son salut qu’à un demi-tour précipité.

En ce temps-là, les ordres étaient brefs et les soldats peu enclins à la tolérance. Malheureusement, les appréhensions du partisan étaient fondées : le 7 janvier 1945 vers 5 h du soir, il fut arrêté chez lui par une patrouille de S.S enragés.

A la suite de quelles circonstances, les boches furent-ils amenés à procéder à cette arrestation ? Représailles ou dénonciation ? Cette question nous révolte et nous frissonnons en imaginant cet homme arraché à la tiédeur du foyer, au seuil d’une nuit glaciale où tout respirait la crainte, la désolation, le crime, …

Nuit d’épouvante où la neige s’étoilait de rouge, où le ciel s’illuminait de lueurs destructrices … Nous rêvons en écoutant ce récit et, notre cœur bat, comme il aurait battu si on nous avait emmenés comme Odon Marlaire, la nuit, dans le froid, dans un vent de défaite, entre deux bandits armés !

Odon raconte, il parle lentement, difficilement et nous nous taisons, muets d’horreur, d’admiration et de respect devant son calvaire. L’homme souffre encore et son pauvre corps meurtri est le plus sûr témoignage du plus abominable forfait.

Ecoutons Marlaire, écoutons-le religieusement. C’est un ressuscité qui nous parle et nous restons confondus devant ce rescapé si simple, si bon car il nous semble que nous violons le secret d’un mort.

« … Ils m’arrêtèrent et me traînèrent devant le commandant allemand. Sans ménagements, bras en l’air, je fus collé au mur. A trois mètres, un soldat me couchait en joue … C’était bien l’atmosphère des scènes que m’avaient décrites les camarades arrêtés durant la première occupation. Mon interrogatoire commença immédiatement ou plutôt, ce fut une série d’accusations qui tombèrent implacablement.

- Vous êtes un espion !

- Non, Monsieur.

L’officier sortit de l’étui de cuir accroché à son ceinturon en papier qu’il déplia lentement :

- Vous êtes un terroriste : ce document nous en donne la preuve !

- Non, Monsieur.

Devant tant d’assurance, le boche fronça les sourcils, avec aux lèvres un pli hargneux, il laissa tomber ces paroles inquiétantes :

– Nous verrons !

Ensuite, on m’enferma sous bonne garde dans une étable. J’y passai une heure pénible, en maudissant ma déveine et regrettant de n’avoir pu fuir à temps. Dans l’obscurité complète et déprimante, que de suppositions les plus contradictoires et les plus angoissantes !

Vers 19 h, un gardien m’appela, c’était pour me joindre à un groupe de trois autres civils : Chauvier Godefroy de Rochefort, Belle Joseph de Rochefort et Marcel Omer de On. L’officier qui m’avait interrogé était là, lui aussi. Il siffla méchamment un ordre cruel en opposition avec toutes les règles de la guerre : « Pour votre punition, vous irez porter des munitions en première ligne ! »

Les salauds ! Ils nous chargèrent à l’extrême de grenades antichars, de cartouches…et nous partîmes sous la surveillance de deux brutes mitraillette au poing.

Pendant quatre longs jours, nous subîmes l’inconcevable asservissement : transporter à bras les munitions de l’ennemi. Sans repos, sans nourriture mais écrasés de coups de poings, de coups de pieds, de coups de crosses prodigués par nos gardiens et par des soudards rencontrés en chemin. Les plus acharnés à nous martyriser étaient des soldats en uniforme noir qui montaient les tanks d’une panzer division S.S.

Notre escorte était relevée plusieurs fois par jour et les équipes qui se succédaient semblaient rivaliser de haine et de férocité.

Je ne vous apprendrais rien en vous décrivant dans ses détails la brutalité des nazis : tout le monde la connaît.

C’est dans ces conditions que nous effectuâmes le parcours tragique : Ambly, Nassogne, Barrière de Champlon, Tenneville, Ortho, Mormont, Mabompré. Je croyais ne pouvoir atteindre le terme de ce calvaire quand, le 11 janvier, un ordre imprévu nous parvint. On nous fit monter en camions et on nous transporta à Achouffe-lez-Wibrin où siégeait le tribunal de guerre allemand.

Il était 20 h quand nous arrivâmes à destination. En voyant entrer nos juges, trois officiers S.S. et un traître, nous pressentîmes la sinistre parodie de justice qui allait se dérouler en ce lieu. Nos juges étaient le type parfait de la brute abjecte, inintelligente et têtue, féroce parce que privée de sentiments, dangereuse parce que stupide.

Qui était ce civil entré en même temps que les officiers. Il se plaça près de nous et la comédie commença aussitôt.

On nous interrogea un à un dans une chambre contiguë. Les questions étaient ponctuées de coups violents. La méthode allemande ne varie jamais dans ses règles générales. J’en aurais pleuré de rage mais je serai les poings et je subis sans broncher cette humiliation d’homme battu par un autre homme.

Le traître belge me saisit par les cheveux et me jeta au visage : « Voyons un peu quelle figure vous avez ? Une tête de juif ! »

Et pour bien marquer son attachement aux principes hitlériens, il m’écrasa le visage d’un terrible coup de poing, geste lâche, crapuleux, caractéristique du boche et de ses adeptes rexistes et autres. Mais je savais que le moindre geste de défense aurait signifié la mort immédiate et j’en étais encore à espérer qu’une lueur de raison éclairerait l’esprit des bandits qui nous torturaient.

A la fin, nous fûmes attachés deux à deux au moyen de menottes : Chauvier Godefroy et l’inconnu, Joseph Bolle et moi-même. Seul Martin Omer avait gardé les mains libres

Il était alors près de minuit. On ne nous avait rien dit sur la décision du tribunal. Singulier tribunal, en vérité sans témoins, sans défense ! Rien que des accusateurs … Et voilà que ces accusateurs, jouant également le rôle de juré, nous escortaient à présent en camion vers une destination que j’aurais voulu connaître.

Mille pensées bouillonnaient dans mon cerveau. Allait-on nous traduire devant un autre tribunal ou bien nous conduisait-on directement en prison ou dans un camp de concentration ? La seule chose sur laquelle je ne comptais pas était ma remise en liberté mais j’espérais trouver en cours de route l’occasion de m’évader.

Malheureusement, nous étions surveillés de près quand j’entendis un S.S. demander en allemand à ses camarades : « Comment allons-nous les exécuter ?

- Mit pistol ! »

Mon cœur a dû s’arrêter… une sueur froide m’inonda. On allait nous assassiner. Le tribunal nous avait condamné à mort et les juges, comble de lâcheté, n’avaient pas osé nous en avertir.

Epouvantable chose ! Apprendre ainsi que l’heure est arrivée, sans espoir, sans conviction d’aucune sorte ! J’eus néanmoins la force d’avertir mes compagnons : « Si vous êtes chrétiens, préparez-vous mes amis… »

Il m’est impossible de vous parler de la manière dont mes camarades réagirent car j’étais moi-même en proie au plus tragique bouleversement…

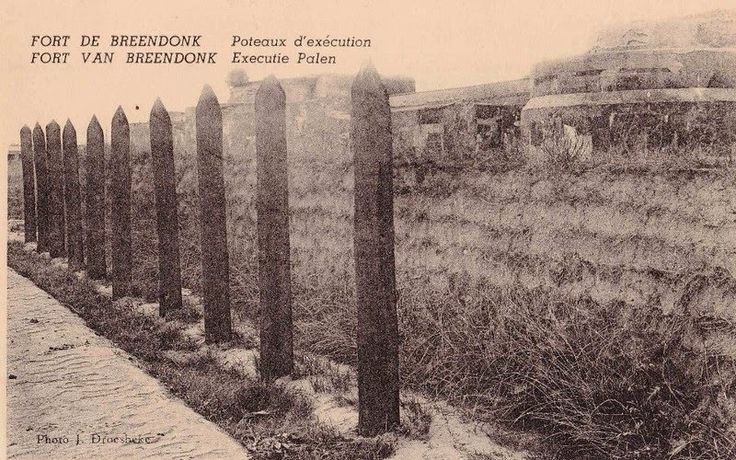

Mourir au poteau, de façon régulière et après avoir fait part de ses dernières volontés, passe encore ! Mais mourir ainsi, abattu comme un chien !

Désespoir, terreur, haine, regrets … qu’est-ce qui nous hante le plus intensément à l’instant suprême ? Il me semble qu’une espèce d’insensibilité, ou une succession rapide de mille évocations domine tous mes sentiments … N’est-on pas déjà mort dès l’instant où l’on apprend l’affreuse sentence ?

Nous atteignîmes un bois à quelques kilomètres au nord-est de Houffalize et nous y pénétrâmes. Anxieusement, je scrutais les alentours mais déjà nous étions alignés sur un rang. A ma droite se trouvaient l’inconnu et Godefroy Chauvier. Joseph Bolle et Martin Omer étaient à ma gauche.

Un officier cria un ordre au chauffeur. J’entendis un déclic et, à la lueur d’une torche électrique, je vis briller l’arme que l’assassin vérifiait.

Un sursaut de révolte me secoua mais le crime s’accomplit brusquement, traîtreusement, trop rapide que pour en faire un tableau exact. Deux éclairs, deux claquements secs et mes deux compagnons de droite s’écroulèrent. J’eus à peine le temps de sentir le contact de l’arme derrière mon oreille droite et puis … plus rien.

Je repris connaissance après un temps indéterminé. Une douleur aiguë me traversait la tête. J’avais l’impression d’être soumis à la morsure d’un énorme taraud …

Joseph Bolle fut probablement abattu immédiatement après moi puisqu’on l’a retrouvé mort. Quant à Martin Omer qui avait les mains libres, il échappa au massacre. J’appris plus tard que l’inconnu était Coeurderoi Paul de Rendeux.

Leur crime accompli, les boches nous avaient enlevé les menottes. Je me tâtai la nuque et le visage et je constatai avec terreur que je signais abondamment. A l’aveuglette, je partis en rampant car je voulais fuir l’épouvantable scène. Ai-je souffert du froid ? Je ne sais plus …

Au bout d’un certain temps, ma tête heurta un corps dur. En tâtonnant, je devinai une cloison de planches et j’entrepris de la contourner. Rencontrant une ouverture, je m’y suis engagé et, tout de suite, j’ai senti que je m’enfonçais dans une couche de foin douce, confortable. Comment ai-je réussi à me hisser au sommet du tas et à me couvrir de chaudes brassées protectrices ? Le fait peut paraître incroyable dans l’état où je me trouvais. Cela tient du prodige. Et pourtant, je suis passé par là …

Oui, je venais d’échouer dans l’annexe d’un petit pavillon de chasse dépendant du château des Cherras à Taverneux. J’appris ces détails beaucoup plus tard. Ma coiffure fut retrouvée sur pace par les châtelains et Monsieur Emile Nollesse de Mont.

Cependant, je me trouvais relativement bien à part une soif ardente. Je jugeai que mes blessures s’étaient refermées car mon sang avait cessé de couler. Emergeant du tas de foin, je passais de temps en temps la main par une ouverture pratiquée fort heureusement à ma portée dans le toit et je raclais sur les ardoises des poignées de neige que je suçais avidement.

Les boches rôdaient toujours aux alentours. Je les entendais faiblement aller et venir mais je le reconnaissais sans peine à leur voix gutturale et j’étais en droit de redouter leur voisinage. J’ai donc vécu caché pendant quatre jours dans cette remise. Je ne souffrais presque plus. Une grande lassitude m’envahissait peu à peu. J’éprouvais même quelque bien-être à reposer sur la couche moelleuse et, sans cette soif pourtant moins brûlante, j’aurais sombré dans l’ultime sommeil.

Mais soudain, je compris. Cette fatigue, ce besoin d’abandon, c’était la mort qui venait. La mort ! Non ! pas comme ça. On pouvait m’aider, me soigner, me guérir.

Mais contre mon attente, on ignorait ma présence dans ce refuge. Viendrait-on cet après-midi ou demain ? Non ! demain ou tantôt, il serait trop tard…

Mais je ne voulais pas mourir et puisqu’il ne me restait pas d’autre espoir, ce 15 janvier au matin, je décidai d’aller moi-même à la rencontre du salut.

Ma faiblesse extrême me fit perdre la notion du temps. Je me suis traîné sur mon ventre, au hasard pendant deux heures, trois heures ou plus ? Je n’ai pu m’en rendre compte. Ce qui est certain c’est que j’arrivai providentiellement chez Monsieur Jules Boulanger à une heure de marche de Cherras. Les braves gens me soignèrent de leur mieux pendant deux jours et je ne dirai jamais assez leur mérite. En effet, les boches occupaient toujours la région et les villageois savaient ce qu’ils risquaient en hébergeant un « terroriste », fut-il même exécuté !

Et puis, ce fut une nouvelle fois l’arrivée des Américains. »

En disant cela, Odon Marlaire a un sourire triste. Oui, nous savons le reste.

Transporté d’urgence à l’hôpital américain de Huy, le patriote y bénéficia de deux transfusions sanguines. Il passa ensuite successivement l’hôpital civil de Huy, à l’hôpital A, au Palais royal de Bruxelles et à l’hôpital de Schaerbeek.

Il eut à subir nombre d’opérations des plus délicates et fut merveilleusement soigné par le docteur Frix, rue de la Charité à Bruxelles.

Odon Marlaire, 100 % d’invalidité reconnue, a perdu l’œil droit, l’ouïe pour de l’oreille droite et le sens du gout. La balle tirée derrière l’oreille droite était ressortie sous l’oeil gauche. S’étonnera-t-on, après cela des ravages que le projectile a causé sur ce visage franc, sympathique. S’étonnera-t-on d’apprendre que le rescapé a la parole difficile, qu’il est affligé de pertes de mémoire et que son regard tranquille nous intimide ?

Odon Marlaire , nous savons que vous souffrez atrocement à l’évocation de cette nuit d’horreur et nous avons eu l’impudence de vous en demander le récit. Nous vous en demandons pardon.

A suivre : » Le dernier soubresaut de Von Rundstedt »