Un travail phénoménal

Vous aimez la radio Et vous vous extasiez devant votre récepteur dernier modèle. Il vous arrive d’adresser, une pensée aux artisans, aux ingénieurs qui ont réalisé cette merveille. Presque en même temps, vous entrevoyez les laboratoires où les spécialistes se penchaient tranquillement sur les essais Et les halls immenses où les appareils éclosent en série mécaniquement et le charme est rompu.

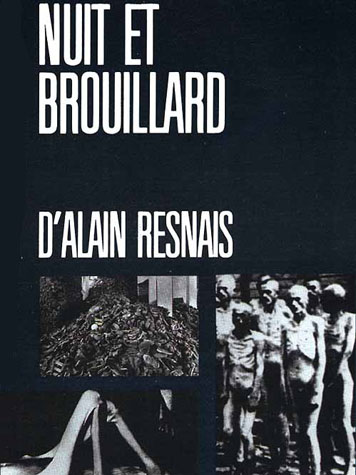

Au camp d’Esterweigen, en 1943, une quarantaine de forçats que nous connaissons déjà vivaient intensément un fol espoir. Ils allaient avoir un poste de radio. Oui, ces hommes classés N. N. (Nuit et Brouillard) exclus de tout rapport avec l’extérieur attendaient l’impossible. Et cela fut fait en une nuit, un homme entendit la voix si réconfortante. « Ici Londres. Vous entendez en ce moment… Un seul homme pouvait entendre mais tous étaient renseignés après.

Nestor Roland, technicien de Carnières venait de réaliser le miracle. Il avait doté d’un poste récepteur le camp des maudits, des hommes coupés de la civilisation. Oh ! Un poste bien modeste s’il en fut …

Le docteur Dumont de Bruxelles avait pu détourner quelques parcelles de produits pharmaceutiques. Ce fut l’origine du cristal de galène, l’âme du récepteur. Restait à construire le corps, l’ossature de l’engin phénoménal. On n’avait rien ni en matières premières, ni outillage et pourtant, on commença… Chacun reçut le mot d’ordre de rapprocher de la baraque toutes pièces métalliques si étranges fussent-elles.

Au moyen d’une lame de rasoir Roland découpa patiemment les pièces du châssis dans une vieille boîte à conserve. D’un invraisemblable assemblage de clous et de fils, il fabriqua son outillage : un fer à souder. Non pas un fer ordinaire ; il n’y avait pas de feu où le chauffer mais un fer à souder électrique avec son système d’adaptation pour la prise de courant.

Certains détenus travaillaient au dévidement de rouleaux de fils détériorés provenant des usines Philips de Hollande détruites par la R.A.F. Jour après jour, ces hommes apportèrent au technicien un bout de fil extraordinairement ténu, un tout petit bout de fil qui devait échapper à la fouille sous peine d’aliéner à jamais l’entreprise. Un travail délicat fut la soudure et le bobinage de tous ces déchets

Quelqu’un parvint à dénicher un vieil écouteur dont il retira le vibrateur. On reste muet d’admiration devant le tour de force de Roland qui en fit des écouteurs pouvant se loger dans les oreilles.

Les camarades prêtaient leur concours dans la mesure de leurs capacités, de leur patience. Marnette, entre autres, transforma en bille minuscule un cube de fer qu’il usa à longueur de journées sur un vulgaire caillou.

Puis Roland procéda au montage de toutes ces pièces patiemment préparées. La soudure fut le seul mode d’assemblage employé. L’étain lui-même devait être détaché des joints de vieilles boîtes. Que de suppositions, que de transes, que d’émotions aux essais.

Ici Londres.

Ne rêvait-on pas ? L’appareil qui venait de capter cette voix tenait tout entier dans une boîte à pâte dentifrice.

Tous les soirs, l’opérateur se mettait à l’écoute, les autres forçats, en cercle autour de lui, le protègent contre toute intrusion. ET ces hommes avides de nouvelles épiaient la réaction s’opérant sur les traits de leur camarade, à l’audition du communiqué. Et puis, l’homme répétait les messages que tous ces misérables recevaient comme un viatique. On en vint à penser aux hommes logés dans les autres baraques. Un bulletin fut rédigé mais il y avait là des malheureux de toutes nationalités. Des traducteurs d’occasion se mirent à la besogne et bientôt un véritable service de presse s’organisa entre les baraquements.

On peut dire que l’œuvre de Nestor Roland sauva la vie à des centaines de camarades. Chacun reprit courage. On n’était plus « N.N. ». On avait vaincu l’obstacle plus puissant qu’un mur de béton. On avait vaincu le vide.

Ls Allemands s’aperçurent rapidement de la transformation qui s’opérait chez les prisonniers. Ils soupçonnèrent quelque chose. Peut-être un billet tomba-t-il entre leurs mains ? En tout cas, les perquisitions se multiplièrent, de plus en plus acharnées. Pas une planche, pas un chiffon n’échappèrent aux investigations et la petite boîte de savon au couvercle déformé garda son secret.

La réception et la propagation des nouvelles se poursuivirent normalement. Mieux, Roland construisit un petit appareil capable de brouiller les émissions dans un rayon limité. Et on arriva à ce paradoxe : les Allemands du camp ne pouvaient plus capter la moindre émission radio tandis que les détenus n’en perdaient pas une parole. La rage de boches s’en accrut. Ils redoublèrent de zèle dans leurs recherches et pratiquèrent des fouilles corporelles ignobles mais en vain. Cela dura jusqu’au départ de Kaischem. A la sortie du camp, une dernière visite fut opérée. Les pauvres bagages des misérables étaient intégralement passés en revue.

Un boche s’empara de la boîte de pâte à dentifrice emportée par Roland. A quoi peut-on comparer le courage du partisan regardant stoïquement le fruit de plusieurs mois de travail aux mains du soudard ? Et puis, le contenu de la boîte était une sentence de mort. Mais la méchanceté plutôt que le flair avait inspiré le boche. Sans même l’ouvrir, il jeta la boîte loin de lui en crachant : « Nicht seife ! (pas de savon). La mort dans l’âme, tous les hommes défilèrent à dix pas de leur trésor. Pauvre petite boîte de fer blanc. Qui pourrait dire ce qui en est advenu ? Rouillée sans doute, écrasée dans la boue, anéantie. Cette pièce aurait comblé l’envie de plus d’un conservateur de musée. Sans crainte d’être contredit, on pouvait la qualifier d’œuvre d’art. Et puis tant de malheureux avaient retrouvé en elle la parole qui les replaçait au rang des hommes et leur apportait l’espérance, la vie. Douloureusement émus, ils s’en allèrent puis furent dispersés et enfin réunis de nouveau à Dachau où ils devaient être libérés. Là, se retrouvèrent de nombreux partisans armés : Nestor Roland, Marnette, Albin, Jules Brigonde et tant d’autres.

Des centaines d’hommes arrivaient de toutes parts, certains dans un état pitoyable. Le typhus exerçait ses ravages. Les médecins n’étaient pas en nombre suffisant. Le docteur Jeuniaux de Montignies n’était plus là, malheureusement. Déjà à Breendonck, il avait encouru la colère des Allemands en tenant tête au plus féroce des oberleutenants. Ce bandit avait lancé son chien sur le docteur et la bête s’était acharnée sur le malheureux innocent et désarmé. Les chairs déchiquetées pendaient en lambeaux sanguinolents et pourtant Jeuniaux eut la force d’affronter l’officier à qui nul n’osait adresser la parole. : « Monsieur, vous devriez rendre service à votre chien ».

« Quel service, rugit l’autre ? »

« Lui désinfecter les dents, il vient de mordre un prisonnier belge »

On ne sait pas si le boche comprit la leçon. Le docteur Jeuniaux fut ensuite déporté en Allemagne d’où il n’est pas revenu. Un mystère plane sur sa mort. Mais on vit un jour, les monstres achever à la mitraillette un malheureux qui se débattait dans l’eau où ses bourreaux l’avaient précipité et ce soir-là, le bon partisan qu’était Jeuniaux manquait à l’appel.

On vit donc à Dachau les plus résistants parmi les prisonniers au service des Américains et secourir leurs camarades moins favorisés. L’entraide la plus fraternelle régnait sur ce qui fut le camp de la haine. Mais combien de ces rescapés ne seraient pas arrivés au terme de l’épreuve s’ils n’avaient pas eu l’appui réconfortant du petit récepteur radiophonique, chef-d’œuvre de l’homme sur la contrainte et le néant.

Prochain chapitre : « Nuit d’horreur »