Une opinion de Manuela Cadelli, juge.

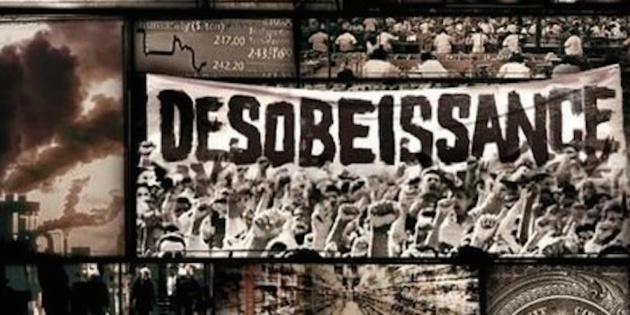

Pour garantir la participation citoyenne à la vie démocratique, chacun se verrait reconnaître un « droit fondamental à désobéir », soit à pouvoir résister à un ordre contraire à ses droits ou à ses libertés. Est-ce vraiment la meilleure solution ?

C’est la proposition que fait le constitutionnaliste Marc Verdussen dans son ouvrage Réenchanter la Constitution publié en janvier par l’Académie royale de Belgique.

L’argument est celui-ci : des régimes illibéraux s’instituent en Europe et s’appuient sur la volonté du peuple pour justifier certaines dérives visant à écarter les contre-pouvoirs et à nier les droits fondamentaux. Il faudrait alors permettre à la population de réagir concrètement au travers de la « contre-démocratie »qu’évoque Pierre Rosanvallon. « Contre-démocratie » qui recouvre l’ensemble des actions judiciaires, politiques, et sociales visant à contester la politique menée par les gouvernants. En somme, à garantir entre les élections la continuité d’une vie démocratique dynamique, étant acquis que la majorité électorale ne représente pas toute la société et qu’elle doit respecter les pouvoirs neutres sur lesquels personne ne peut mettre la main.

C’est aussi la raison d’être des autorités judiciaires. Les régimes populistes se définissent par le refus de cette pluralité : ils veulent supprimer les organismes indépendants, et considèrent comme ennemis les pouvoirs d’analyse et d’investigation comme la presse : « Il faut défendre l’idée que la démocratie, ce n’est pas que le peuple électoral, mais aussi ses contre-pouvoirs » (1) .

Encourager les citoyens à se mobiliser

Pour garantir la participation citoyenne à la vie démocratique, chacun se verrait reconnaître un « droit fondamental à désobéir », soit à pouvoir résister à un ordre contraire à ses droits ou à ses libertés. Le mérite essentiel de l’inscription d’un tel droit dans la Constitution serait, selon Marc Verdussen, d’encourager les citoyens à se mobiliser.

Cette proposition s’inscrit dans un contexte souvent décrit. Chacun observe les atteintes régulièrement portées à l’État de droit et le chavirement démocratique qui s’en déduit. Y compris en Belgique, où, de longue date, les magistrats ont dénoncé au choix : l’irrespect de la loi sur les cadres, l’irrespect de certaines décisions de justice, les atteintes portées au secret professionnel, à la figure du juge d’instruction, au respect du domicile, à l’indépendance de la justice ou à son efficacité, etc.

Le retour des lois dites « scélérates » est hélas désormais un acquis, une sorte d’hypothèse de travail et de réflexion. L’annulation par le Conseil constitutionnel français de la loi qui incriminait le « délit de solidarité » a certes encouragé les humanistes inquiets et rappelé les vertus des cours constitutionnelles que les démocraties se sont administrées, sortes de vaccins institutionnels contre les méfaits du populisme, congédiés avec tant de clairvoyance après 1945.

La solution

Mais, pour faciliter la résistance, une partie de la solution serait-elle à chercher dans la définition d’un nouveau droit, constitutionnel et individuel ? Le danger réside-t-il dans un déficit de droits ? Depuis plus de 70 ans, les États n’ont-ils pas défini, sous la légitime pression émancipatrice de leur population, quantité de droits sociaux, culturels, ou économiques ? Au-delà de la définition des libertés et des droits particuliers, l’ensemble même du droit n’est-il pas à notre disposition ? Le droit et la hiérarchie des normes qu’il emporte et qui autorise à contester la loi, ce continent de règles et d’arbitrages, de principes supérieurs qui s’imposent aux gouvernants, de conventions patiemment négociées au service d’intérêts considérés comme supérieurs, tels les droits de l’enfant ou la protection des travailleurs, ne permet-il pas tous les combats progressistes ?

Une réponse ou un aveu ?

Ce qui manque en réalité, ce ne sont pas les droits, c’est la justice qui les fasse respecter. Ce qui manque, c’est une justice, suffisamment indépendante, dégagée des pressions budgétaires insensées et des velléités autoritaires des pouvoirs exécutifs en pleine excroissance. Une justice, soucieuse de cette hiérarchie des normes, inquiète de la pérennité des valeurs démocratiques, efficace et accessible à tous. On le sait, certaines personnes démunies ont des droits qu’elles renoncent à faire valoir en justice du fait de la cherté des recours. Ces personnes ne sont pourtant pas dépourvues de droits.

Raisonnons plus avant : ce droit à la résistance qui est proposé n’est-il pas déjà exercé, indirectement mais certainement dans les faits et au travers de chaque procès où il est revendiqué au nom d’une norme supérieure précisément désignée ? Il est alors expressément reconnu par le pouvoir judiciaire – ce corps intermédiaire qui relève d’une institution contraignante – au terme d’un débat contradictoire, processus complexe et vertueux régi par des règles de procédure respectueuses des droits de chaque partie. Ce sont les juges qui écartent une loi qu’ils qualifient d’ »inique » à la demande d’un citoyen, au nom d’une autre norme qu’ils identifient, définie sur la base d’un processus démocratique et au service d’un objectif commun considéré comme supérieur. Le droit à la désobéissance est donc nécessairement le produit d’une analyse complexe et d’un arbitrage opéré par une institution tierce, la justice, désignée aussi à cet effet.

La désobéissance civile, ce n’est donc pas une mince affaire. L’inscription d’un droit individuel en ce sens dans la Constitution me semble de nature à vicier l’équilibre institutionnel pensé par les démocraties depuis 1945. Je n’ignore pas qu’elle doit légitimement s’affranchir des règles d’un collectif dévoyé, lorsque précisément les institutions sont anéanties pour assurer l’émergence d’une dictature décomplexée, comme en Turquie après le coup d’État de 2016. Dans ce contexte, la désobéissance relève alors d’une liberté qui, en somme, s’arrache. Et il est vain alors de revendiquer un tel droit, à le supposer même inscrit dans la Constitution, dans l’espace public ou auprès d’institutions à la botte des gouvernants.

Ce qui gêne donc dans ce droit explicite, c’est que par son caractère direct, qui n’écarte pas l’arbitraire de la subjectivité – certains diraient de « l’individu roi » – il tend à évincer lui aussi le rôle des corps intermédiaires, ici l’office du juge, dont l’action contraignante est de nature à déjouer les velléités autoritaires des gouvernants élus. Je veux dire que la proposition inquiète car elle prend acte du délitement du pouvoir judiciaire et des menaces qui pèsent sur les contre-pouvoirs, voire en constitue l’aveu.

Avant de consentir à chaque citoyen le droit de désobéir à un ordre injuste qui institue un régime de violation des droits fondamentaux, il nous incombe de lutter par priorité pour la restauration d’une justice digne de ce nom, capable de questionner la loi et de jouer le rôle de contre-pouvoir qu’attendent les citoyens. La tâche est immense et elle emporte aussi un devoir de courage et d’audace.

(1) : P. Rosanvallon, « Nous vivons un basculement démocratique », entretien au journal « Le Monde », 3 mars 2017, p.18.

Titre, chapô et intertitres sont de la rédaction. Titre original : « Pour la définition d’un droit constitutionnel à désobéir ? »